Fresh Hell , Carte blanche à Adam

McEwen

au Palais de Tokyo

"Carte blanche" apparaît dès 1451 dans le sens de "libre initiative". Plus tard, on dira "donner la carte blanche à quelqu'un" pour signifier qu'on lui laisse dicter ses conditions. Enfin, au XVIIe siècle, "donner carte blanche" prend le sens de "donner les pleins pouvoirs". Aujourd'hui, l'expression signifie qu'on laisse une personne prendre toutes les initiatives qu'elle souhaite.

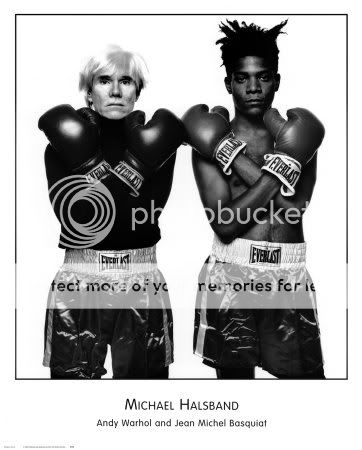

Donner carte blanche à un artiste contemporain tel que Adam McEwen est l’occasion d’aborder les processus de création et de recoupements esthétiques de ses désirs et influences. McEwen est un artiste britannique né en 1965, et s’est fait connaître grâce à ses panneaux peints à la main portant les inscriptions « Sorry we’re Sorry » ou « Sorry we’re Dead », ses nécrologies de personnes vivantes (Jeff Koons, Nicole Kidman), ses toiles parsemées de chewing-gums faisant référence à des bombardements de villes allemandes durant la Seconde Guerre Mondiale et ses sculptures industrielles en graphite. Suivant les traces d’Andy Warhol et Richard Prince, l’artiste exhume les fantômes de l’iconographie pop afin d’explorer les contradictions des normes culturelles.

Avant de vous livrer quelques phrases de l’interview d’Adam par Marc-Olivier Wahler pour le magazine de l’exposition, je vais vous représenter une partie de l’exposition Fresh Hell telle que je l’ai vue et ressentie. Lorsque l’on pénètre dans la première pièce, on peut voir une oeuvre « interactive » de Rudolf Stingel Untitled de 2003 qui a été exposé à la 50ème Biennale de Venise. Quand j’écris « interactive », c’est pour ainsi dire que le spectateur peut placer ou écrire, sur cette oeuvre, qui est un mur en isolant Celotex et en feuille d’aluminium sur un grand panneau, tout ce qui lui vient à l’esprit, dessiner, coller des photos, écrire, coller son chewing-gum...

Devant ce mur, se trouvent trois têtes de sculptures Royales de NOTRE-DAME retrouvées en 1977, disparues en 1793.

Nous nous plongeons ensuite dans une pièce où on peut admirer Work V, oeuvre de Michael Landy, des cadres et des rayonnages en acier recouverts de pelouse synthétique. On se croirait dans l’entrepôt d’un marché dont les étals et cagots ont été vidés de leurs fruits et légumes...

En montant l’escalier, on se retrouve face à l’oeuvre de Maurizio Cattelan -74.400.000, il s’agit d’un coffre-fort fracturé qui, au milieu de la place, devient presque majestueux.

J’ai été par la suite très impressionnée par la reproduction du Labyrinth de Georg Herold, fait en lattis de bois et tenu par des câbles métalliques.

Après ce cheminement, la pièce est plus grande et toutes les oeuvres se juxtaposent presque, on peut voir les sérigraphies sur papier d’Isa Genzken, le Memorial of the Good Old Time de Martin Kippenberger, le gros « rocher » fait en caoutchouc, bois et aspirateur industriel, devant Is That All There Is ? en peinture acrylique sur mur de Jessica Diamond.

Ensuite, nous pouvons voir une seconde oeuvre de Georg Herold, Mountain of Cocaine V et, au fond, un dessin reproduit de Sigmar Polke Langeweileschleife (Boredom Loop).

Sur la gauche de la pièce (photo à droite ci-dessus), nous pouvons admirer une oeuvre de Rob Pruitt Esprit de Corps, devant l’oeuvre de Jonathan Borofsky You are Alone Slow Down There is No One To Please But Yourself .

Rob Pruitt est un artiste New-Yorkais très connu pour l’installation de son Buffet de Cocaïne qui avait choqué le grand public (photo ci-dessous.)

Et pour finir ce petit tour (incomplet bien sûr mais il fallait bien que je fasse une sélection), j’ai été très admirative devant l’oeuvre de Sarah Lucas Is Suicide Genetic ? En effet, cette chaise brûlée est non sans rappeler Le Fauteuil d’Ulysse d’Arman, avec en plus un casque de moto construit en cigarettes et un pied du fauteuil maintenu par des paquets de cigarettes.

Voici mon petit tour de cette exposition Fresh Hell, qui s’est déroulée au Palais de Tokyo, et qui m’a beaucoup touchée, de par les choix d’Adam McEwen tout d’abord mais aussi par l’agencement des pièces par rapport aux oeuvres, un cheminement parfait et sobre, qui arrive à donner de l’innocence à toutes ces oeuvres.

Dans l’interview d’Adam McEwen, l’artiste met en relation le dernier livre qu’il a lu Le Monde Inverti de Christophe Priest, roman de science-fiction des années 70 où « l’argument principal du livre est le suivant : suite à une sorte d’apocalypse, une ville appelée Terre se voit tractée par des câbles le long de rails afin d’être maintenue aussi près possible de l’ « Optimum » - un point qui se déplace, sorte d’analogie du temps présent. C’est une métaphore très juste de l’enroulement perpétuel du présent sur le passé et de la façon dont nous surfons sur ces rouleaux » et certaines oeuvres d’Art majeures.